J’ai découvert le fanzine française ‘Chéribibi’ en suivant le profil facebook de la chercheuse, discographique, musicienne américaine Miriam Linna. J’ai fait une recherche sur le site du fanzine, j’ai tout de suite aimé les graphismes, les articles sur la musique, et j’ai pensé contacter la rédaction pour en savoir plus. J’ai, donc, pu échanger mes «conversations numériques» habituelles avec l’éditeur Daniel Paris-Clavel et me faire raconter l’histoire de ‘Chéeribibi’. Avant de vous laisser à l’interview, je remercie Erica Minnetti pour son aide dans la traduction.

Comment est née l’idée du magazine ?

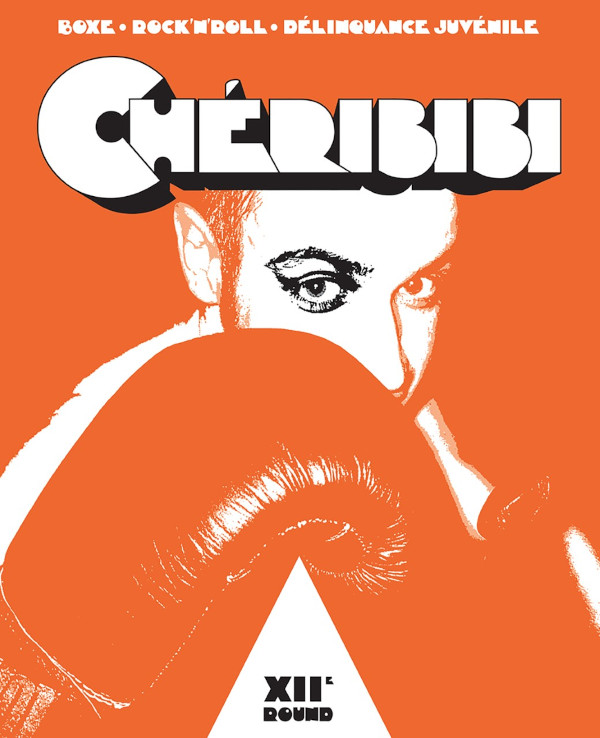

Le fanzine est né en 1991, alors que j’étais au lycée. Avec quelques copains, on a eu l’idée toute simple de bricoler un petit journal pour nous amuser et faire rire les amis. Puis, naturellement, il a évolué avec son principal auteur. En 2007, au bout d’une quinzaine de numéros, est sorti le n°1 de la «nouvelle formule», imprimé en offset, avec désormais une ligne éditoriale claire: parler de culture populaire (qui vient du peuple, pour le peuple) sous ses aspects les plus divers (cinéma, musique, littérature, sport…). Ce, sans jamais omettre le contexte social de production des œuvres.

À raison d’environ un numéro par an, tirés à 2000 exemplaires et diffusés dans des librairies, disquaires, tatoueurs, etc., l’aventure continue de plus belle!

Chaque numéro du magazine a sa propre caractéristique. Comment avez-vous choisi ces dernières années quels articles mettre dans le journal?

C’est vraiment en grè des envies, des curiosités et des rencontres! J’ai envie d’interviewer des gens que j’apprécie, donc quand je les croise, je sors mon microphone! Et quand je vois un film, un roman, un disque dont la thématique me plaît, je déroule la pelote de laine jusqu’à en trouver d’autres sur les mêmes thèmes. Que ce soient les femmes pirates, les «jdélinquants juvéniles», les pionnières et pionniers du rock’n’roll, de la soul ou du reggae… Je peux travailler certains sujets durant des années, puis je régurgite tout ça dans le fanzine, et voilà.

À l’arrivée, il y a une diversité des contenus qui reflète autant mes goûts que cette curiosité tous azimuts. Par exemple, pour ce qui est des cultures populaires italiennes, j’ai aussi bien interviewé le collectif d’activistes écrivains Wu Ming que des groupes musicaux comme Nabat (dont faisant d’ailleurs partie l’un des membres de Wu Ming), Klasse Kriminale ou Banda Bassotti. Et j’ai autant pu causer de l’aspect politique du western italien (par exemple à travers un scénariste tel Franco Solinas ou le magnifique ‘El Chuncho’ de Damiano Damiani avec Gian Maria Volonté) que des films de Lina Wertmüller ou des fumetti neri de Magnus & Max Bunker, les premiers à mettre en avant un (redoutable) personnage principal féminin avec Gesebel!

J’aimerais d’ailleurs beaucoup faire un jour un article sur les trois superbes westerns de Sergio Sollima ainsi que sur le dessinateur Andrea Pazienza, injustement jamais publié en France!

Je vous ai rencontrés grâce à Miriam Linna, musicienne, historienne de la littérature pulp, discographique. Comment avez-vous eu l’idée de l’interviewer ?

Je connaissais son travail avec Norton Records ainsi évidemment que son implication dans les débuts des Cramps, mais surtout ses fanzines, dont Bad Seed qui fut le premier à parler de toute cette culture «juvenile delinquent» des années 50. Donc étant donné que l’on préparait un sujet là-dessus, l’occasion était parfaite pour la contacter. Comme on a parlé deux heures avec elle, on a publié la première partie – consacrée à la «délinquance juvénile» – dans le dernier numéro et on publiera la suite –où elle évoque sa carrière et ses rencontres – dans le prochain.

C’est tout le plaisir de faire sa propre presse soi-même, hors des diktats du commerce, que de pouvoir parler de ce qui nous plaît de la façon qu’il nous plaît! Et quand on interview des gens dont la presse commerciale ne s’occupe guère, ce sont toujours de belles rencontres. Humaines.

Comment voyez-vous la culture musicale en France de votre point de vue? Des espaces pour jouer, des labels, des clubs, aider les musiciens pendant la pandémie ?

Personnellement, j’ai grandi avec ce que l’on a appelé ici le «rock alternatif» à la fin des années 80: du punk-rock dont les disques, les concerts, les réseaux étaient pris en main par les acteurs même de cette culture. Donc même si j’écoute beaucoup d’autres styles musicaux, c’est cet esprit dans lequel je me reconnais toujours. En France, comme ailleurs je pense, il y a encore des scènes alternatives dans différents styles (punk, reggae, hip-hop, musiques électroniques…) mais elles sont hélas moins fortes qu’avant. D’abord, l’industrie musicale a très bien intégré les codes «rebelles» pour en tirer du profit. Et hélas, nombre de musiciens et labels soi-disant «indépendants» n’aspirent qu’à imiter le star-system en espérant gratter quelques miettes au prix de compromissions mercantiles…

Au niveau des concerts, franchement je ne fréquente quasi exclusivement que les petites salles de banlieue et de province ainsi que les bars. De même pour les disquaires. Ce sont des scènes très réduites mais qui survivent grâce à un réseau de solidarités, hélas trop compartimenté entre différents «styles». Quant à la pandémie, au-delà de sa tragique réalité, elle a surtout servi à enrichir davantage les plus riches (donc à appauvrir le reste du monde) et à mettre en place des mesures sécuritaires liberticides. Déjà que nos gouvernements ne sont pas fichus de sauver l’hôpital public et les travailleurs de la santé, alors pourquoi prendraient-ils soin des musiciens ? C’est une illusion de croire que la bourgeoisie va s’occuper des classes populaires autrement que pour nous presser comme des citrons. Du coup, il s’avère vital de créer et développer nos propres structures de classe, que ce soit un syndicat autogéré, une coopérative, un collectif, une radio ou un fanzine qui parle avec respect de nos cultures et de ce que l’on vit au quotidien, ici ou ailleurs.

Êtes vous actifs sur les réseaux sociaux, sur le web, en plus du magazine?

Non. On a un blog tout simple, www.cheribibi.net, alimenté quelques fois dans l’année, où l’on indique où trouver le Chéribibi ainsi que les différents évènements auxquels on participe (concerts, projections de films, rencontres de fanzines…), mais je n’ai aucune affinité avec les «réseaux asociaux» comme Facebook, Twitter, Instagram et toutes ces drogues dures égocentriques dont plus personne ne semble pouvoir se passer. Pour rencontrer les gens, je préfère sortir de chez moi et lever le nez du smartphone. Je suis peut-être un vieux con «à l’ancienne», mais je sais encore trouver mon chemin dans les rues et dans la vie quand mon téléphone n’a plus de batterie.

Un avant-goût du prochain numéro de Chéribibi ?

Eh bien… J’espère le sortir au moins début 2023 mais j’ai beaucoup d’autres projets qui me prennent un temps fou. Et puis la journée, je suis au travail… donc je ne fabrique le fanzine que la nuit. Or, parfois, il faut bien dormir. Et sortir! Ce que je peux dire sans trop me tromper, c’est que dans ce prochain numéro, il y aura donc la suite de l’interview de Miriam Linna, ainsi que le chanteur jamaïcain Stranger Cole, le groupe de psychobilly anglais Long Tall Texans, le cinéaste espagnol Alex de la Iglesia, une cascadeuse française, un dossier sur les Amérindiens contemporains vus par la littérature et le cinéma, un article sur le cinéma «quinqui» dépeignant les «délinquants juvéniles» espagnols (tel Deprisa deprisa de Carlos Saura), un reportage sur une salle de cinéma pornographique belge… et tout ce qu’on pourra rajouter dans 132 pages bien tassées. De toute façon, j’ai déjà en stock de quoi remplir de nombreux numéros si je devais passer les prochaines décennies enterré au fond d’un abri anti-atomique… E le genti che passeranno mi dirano «Che bel fior».

Link: Chéribibi Home Page